티스토리 뷰

남아공(남아프리카공화국)은 핵무기 개발은 오랜기간 점진적으로 이루어져 왔고 핵무기를 개발한 후 핵무기 보유를 포기하고 스스로 해체한 최초의 나라이다. 남아공에서는 산업적 이용이라는 목적으로 핵개발을 시작하였고 국제정세의 변화와 국내정치 환경에 따라 핵폭탄 개발로 전환하여 핵폭탄을 개발 및 제작하였다. 그리고 최종적으로는 스스로 핵무기를 폐기하는 과정을 겪었다. 각 단계별 진행 내용과 관련 내외부 여건은 정리하면 다음과 같다

<초기 평화적 이용을 목적으로 한 개발 단계 : 1948~1973년>

남아공에는 우라늄 매장량이 많다. OECD 산하 국제에너지기구(IEA)는 세계 우라늄 총매장량을 474만 3천 톤으로 보고 있는데 이 중 호주가 총매장량 114만3천 톤으로 가장 많고, 카자흐스탄 81만6천 톤, 캐나다 44만4천 톤, 미국 34만2천 톤, 남아공 34만1천 톤 등의 매장량 순위를 보이고 있다.

그래서 남아공은 미국이 맨해튼 프로젝트를 진행할 당시 우라늄을 공급하고 있었고 제2차 세계대전이 끝난 후에도 20년 동안 미국과 영국에 핵무기 제조에 필요한 우라늄을 판매하였다.

남아공의 핵개발은 미국 아이젠하워 행정부의 ‘평화를 위한 원자력(Atom for Peace)’을 통해 이루어졌다. 미국과 남아공은 두 나라는 평화적 핵기술 개발 계획을 수립하고 1957년 원자력 협정을 체결하였다. 1960년대 들어 미국 원전 회사에서 원자로와 고농축 우라늄을 남아공에 제공했다. 또한 남아공은 미국 로렌스 리버모어 국립연구소의 ‘평화적 핵폭발’ 프로젝트에도 참여했는데, 이를 통해 핵폭발 장치 제조 기술을 배웠다.

남아공은 1965년 3월에 10MWe급 연구용 원자로 「SAFARI」 1호를 1967년에는 「SAFARI」2호를 완공하였다. 그리고 1969년에는 행정수도인 프리토리아 외곽의 발린다바(Valindaba)란 곳에 실험용 우라늄 농축시설인 「Y-Plant」를 건설하였다.

1971년에는 남아공의 공업장관인 칼 드 비트(Carl de Wet)가 광산개발용 핵폭발물(Nuclear Explosive)연구 계획을 승인하였다. 이 연구 계획을 승인한 사람은 국방분야가 아닌 광산개발을 담당하는 부서인 공업장관이었다. 그러나 남아공은 1968년에 NPT 서명을 거부한 상태였다.

<핵무기 개발 전환 및 보유 단계 : 1974~1989년>

남아공은 평화적 이용이라는 목적으로 핵폭발 실험 및 우라늄 농축을 진행해 왔으나 국제사회로부터 고립되고 주변에 소련을 등에 업은 공산국가가 들어서자 핵무장을 목적으로 하여 농축 우람늄 방식에 의한 핵폭탄 개발에 착수하였다. 남아공의 수상이었던 존 보스트(John Vorster)가 광산굴착과 같은 제한된 평화적 이용을 목적으로 한다는 것을 명시하긴 했으나 핵폭발 연구와 부지탐색을 위한 자금 집행을 승인하였다.

남아공은 1970년대 들어 인종분리 정책 때문에 국내에서는 흑인들의 무장 반란이 발생하고 국제사회로부터는 고립되어 있었다. 그리고 이웃나라인 앙골라에서는 친소 정부가 등장하여 쿠바와 북한을 불러들였다. 남아공 정부는 국내외로 불안이 증폭되자 체제유지를 위해 핵무장을 결심하게 되었다. 그리고 자국 내에 많이 매장되어 있는 우라늄을 활용한 농축 우라늄 방식을 채택하여 핵폭탄 개발을 시작했다. 1974년 남아공의 존 볼스터 수상은 이스라엘의 페레스 국방장관을 스위스 제네바에서 비밀리에 만났다. 이 때 회담내용은 공개되지 않았으나 이스라엘은 핵무기 관련 기술과 장비를 남아공에 제공하고 남아공은 우라늄 원광과 중성자탄 개발을 위한 핵실험 장소를 제공하기로 합의했을 것으로 추정된다.(이후 1976년 3월에 페레스는 남아공을, 볼스터는 이스라엘을 방문하였다)

1974년에는 남아공의 수상이었던 존 보스트(John Vorster)가 광산굴착과 같은 제한된 평화적 이용을 목적으로 핵폭발 연구와 부지탐색을 위한 자금 집행을 승인하였다. 이때부터 부지탐색을 위한 군이 개입하고 칼라하시 사막의 바스트랩(Vastrap)에 지하 핵실험 시설을 만들었다. 이 시설은 핵폭발 실험이 아니라 고농축 우라늄 없이 하는 실험인 콜드테스트(Cold test)를 목적으로 한 것이었다.

남아공은 1974년 자체적으로 우라늄 농축 공장을 착공하여 1970년대 후반에 가동에 들어갔는데 1978년 1월 발린다바 시설은 무기용 농축 우라늄을 생산하기 시작했다. 1976년 소련은 남아공의 핵개발 계획을 탐지하고 미국에 발린다바의 농축우라늄 시설을 공습하자고 제의했다가 거절당했다. 1977년 칼라하리 사막 핵실험장(지하 200m, 2개)이 소련의 정찰위성에 의해 발각되고 미국의 위성에도 확인이 되었다. 그리고 1977년 남아공 칼라하시 사막의 핵실험장에서 1차 핵실험이 있었고 이후 남아공이 비공식적 핵 보유국으로 간주되었다. 이로 인해 1978년 11월 남아공에 대해 무기수출금지 결의안이 채택되는 등 국제적인 제재가 가해졌다.

남아공은 핵무기 개발과 함께 NCND→비밀공개→공표로 이어지는 3단계 핵정책을 1978년 8월에 구체화하였다. 1단계는 자신의 핵무기 개발 여부에 대해 확인도 부인도 하지 않는 ‘NCND’, 즉 모호성을 유지하는 것이었고, 2단계는 만약 남아공이 나미비아 등으로부터 공격받을 경우에 서방 국가들에게 핵개발 사실을 알려 서방 나라들로 하여금 개입하게 만드는 것이었으며, 3단계는 1, 2단계가 실패할 경우 공개적인 핵실험을 통해 남아공의 핵능력을 과시하고 외부의 침공을 당하면 핵무기를 사용하겠다는 것을 공표하는 것이다.

1979년 9월 22일 00:53(GMT), 지구를 돌고 있던 미국의 인공위성 벨라는 남아프리카 남단(南端)으로부터 남쪽으로 약 2000km 떨어진 프린스 에드워드 섬 근처에서 일어난 두번의 섬광을 탐지했다. 그리고 아센션 섬에 있던 미 해군의 음파탐지기도 같은 시간에 폭발음파를 관측했다. 이 핵폭발은 남아공과 이스라엘이 공동으로 실시한 핵실험인 오퍼레이션 피닉스였다. 미국 정부는 이 폭발이 핵실험에 의한 것이라는 사실을 한번도 공식으로 인정한 적이 없다. 이 폭발은 이스라엘이 주도한 중성자탄 핵실험도 포함된 것을 알고 있는 미국이 이스라엘에 제재조치를 취할 의지가 없었기 때문이다. 남아공 정부도 침묵하였고 이스라엘 정부도 침묵했다.

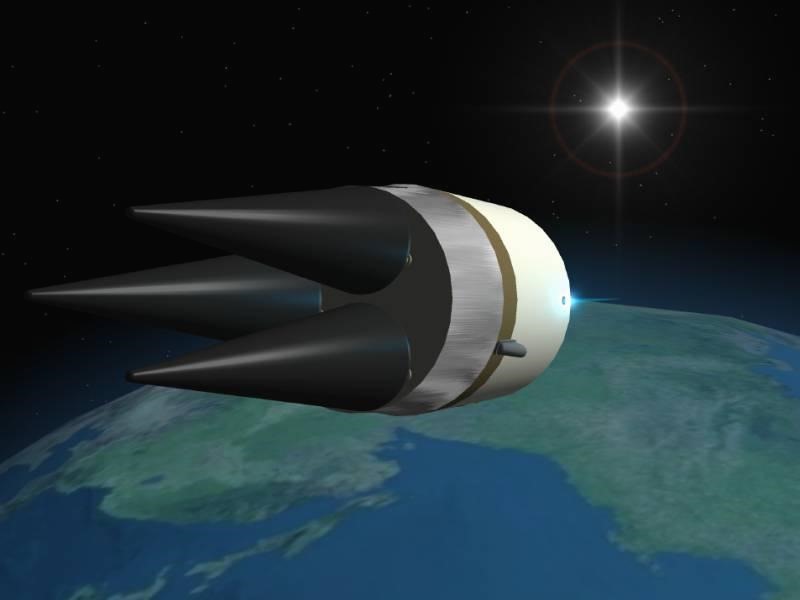

1979년 11월 남아공은 이스라엘의 도움에 힘입어 고농축 우라늄이 50~60kg을 사용한 핵폭탄을 완성하였으며 폭발위력은 10~18kt정도이며 Gun-type이었다. 지름이 60cm, 길이가 180cm인 핵폭탄의 무게는 약 1t이었다. 이 핵폭탄은 이스라엘과 공동개발한 미사일에도 탑재할 수 있었다.

남아공 정부는 1982년 남아공 방위사업청(Armscor)가 핵폭탄 생산을 시작하여 한개의 실전용 핵무기인 Hobo(나중에 Cabot으로 개명)를 생산했으며 폭발위력은 6kt이었다. 그 후 1987년 남아공 방위사업청은 사거리가 60km에 이르는 TV 유도 활강 핵폭탄인 HAMERKOP를 개발했다. 1989년까지 남아공은 약 400kg의 농축 우라늄과 여섯 기의 우라늄 핵폭탄을 제조했다.

<핵무기 개발 중단, 핵폭탄 해체 단계 : 1989~1993년>

1980년대 후반기에 접어 들면서 남아공의 안보 상황은 극적인 변화가 일어났다. 1989년에 남아공-쿠바-앙골라가 휴전에 합의했고, 쿠바는 앙골라에 파견한 자국군을 철수시켰다. 또한 남아공은 나미비아의 독립에도 합의했다. 이러한 문제가 해결되자 남아공의 안보 위협이 크게 낮아져, 핵무기 보유에 대한 필요성이 낮아졌다. 그리고 내부적으로도 인종분리 정책의 재검토, 만델라의 석방과 정권이양 등이 일어났다.

1989년 9월 14일 선거에서 남아공 백인국민들은 프레데리크 빌렘 데 클레르크를 새로운 대통령으로 뽑았다. 클레르크는 당선되자 마자 비핵화 정책을 추진했는데 1989년 9월에 핵무기 프로그램 중단 검토하였고 그해 12월에 핵폭탄 해체방안을 수립하였다. 그리고 1990년 2월 11일에 옥중에 있던 넬슨 만델라(Nelson Mandela)를 석방하였다. 당시 클레르크 정부가 핵폭탄 해체를 결심한 것은 만델라가 이끌 흑인정부에 핵폭탄을 인계하지 않기 위함이라는 설도 있다.

1990년 7월부터 그 다음 해인 1991년 6월까지 핵폭탄 6기를 해체하였다. 그리고 바로 한달 뒤인 7월에 NPT에 가입하였다. NPT 가입하기 1년 전인 1990년에 남아공은 IAEA의 한스 블릭스 사무총장에게 서한을 보내 남아공의 우라늄 해외판매를 허용한다면 NPT에 가입할 의사가 있고 이웃 나라들의 가입을 조건으로 제시했다. 이에 미국과 소련은 잠비아와 탄자니아에 NPT에 가입하라고 설득했고, 이들 나라가 동의하자 남아공도 1991년 9월 이 조약에 가입하였다. 1991년 9월 IAEA 안전조치협정 체결하였고 그해 11월에 IAEA 핵사찰이 개시되어 총 115회 이루어졌다.

1993년 3월 당시까지 남아공의 대통령이었던 클라크는 의회 연설에서 "남아공은 핵무기 6개를 생산해 보유했으나 모두 폐기했고 개발 정보도 모두 파기했다"는 사실을 선언하고 전 세계에 알렸다. 1993년 9월 IAEA는 남아공 핵무기 해체 프로그램이 완전 종료되었음을 선언했고 클레르크와 넬슨 만델라는 1993년 노벨 평화상을 수상했다.

'총, 포, 탄약' 카테고리의 다른 글

| 핵폭탄의 종류; 핵분열폭탄, 핵융합폭탄, 열핵폭탄, 수소폭탄, 중성자폭탄, 방사능폭탄, 반물질 폭탄 (0) | 2017.10.07 |

|---|---|

| 이란 팔레비 왕의 핵개발, 이슬람정통정부의 재개, 북한 공조 그리고 핵포기 (1) | 2017.10.03 |

| 인도의 위협과 중국의 지원으로 성공한 파키스탄 핵(폭탄) 개발 (1) | 2017.10.01 |

| 비폭력 저항의 인도는 어떻게 핵폭탄과 미사일을 개발했나? (0) | 2017.09.30 |

| 핵실험 없이 핵폭탄을 개발한 이스라엘이 보유한 핵무기는? (1) | 2017.09.29 |

- Total

- Today

- Yesterday